写在最前

完成了十多年的教育,又经过了十多年的职业训练,现在的我主要以从事软件研发与管理工作为生。

这种营生模式简单来说,就是通过我所擅长的技术知识、项目与行业经验及创新与组织能力为公司的产品与服务创造附加值,从而获得报酬。

跟大多数普通人一样,这就是我的 “主业”。随着年龄的增长和大环境不确定性的增加,我开始觉得在主业之外去探索一些其他可能性变得越来越有必要。

因此在近些时间,我开始思考有哪些 “不务正业” 的方向并趁着精力的空窗期做了一些尝试,遂以此文做个记录,以更于自己观察与反思。

🌎 1.多样路径

在过去的几年中,从疫情到战争再到经济衰退,相信所有人都能感受到巨大的不确定性。

因此路径的多样性,显然是一种比较好的风险对冲方式。于是从几年前开始,出于对孩子教育的考量我们就开始并逐步实现了枫叶国的探索与生根。

同时我们也积极帮助自己与家人拓展世界更多目的地的通行权,以便在需要的时候可以灵活应对。我自己也在持续在有限的语言环境中精进自己的语言能力,为未来做好准备。

投入产出分析:

物质上的投入其实是相对有限的,但时间精力上的消耗还是相当可观,在之前的文章中也已有记录。然而这种应对系统性风险的路径多样性获取我觉得是非常值得的投入,尤其是对于下一代来说,可以说为她打开了一片新的生存空间。

🏦 2.被动投资

在过去的十几年中,我多少是有过一些投资的,但更多是出于一些时与势上的驱动,比如房产和公司的一些股权方面。

然而这些比较大块的固定投资一方面收益更多只存在于账面,另一方面它们太过受限于同一个大环境,显得不是那么安全。

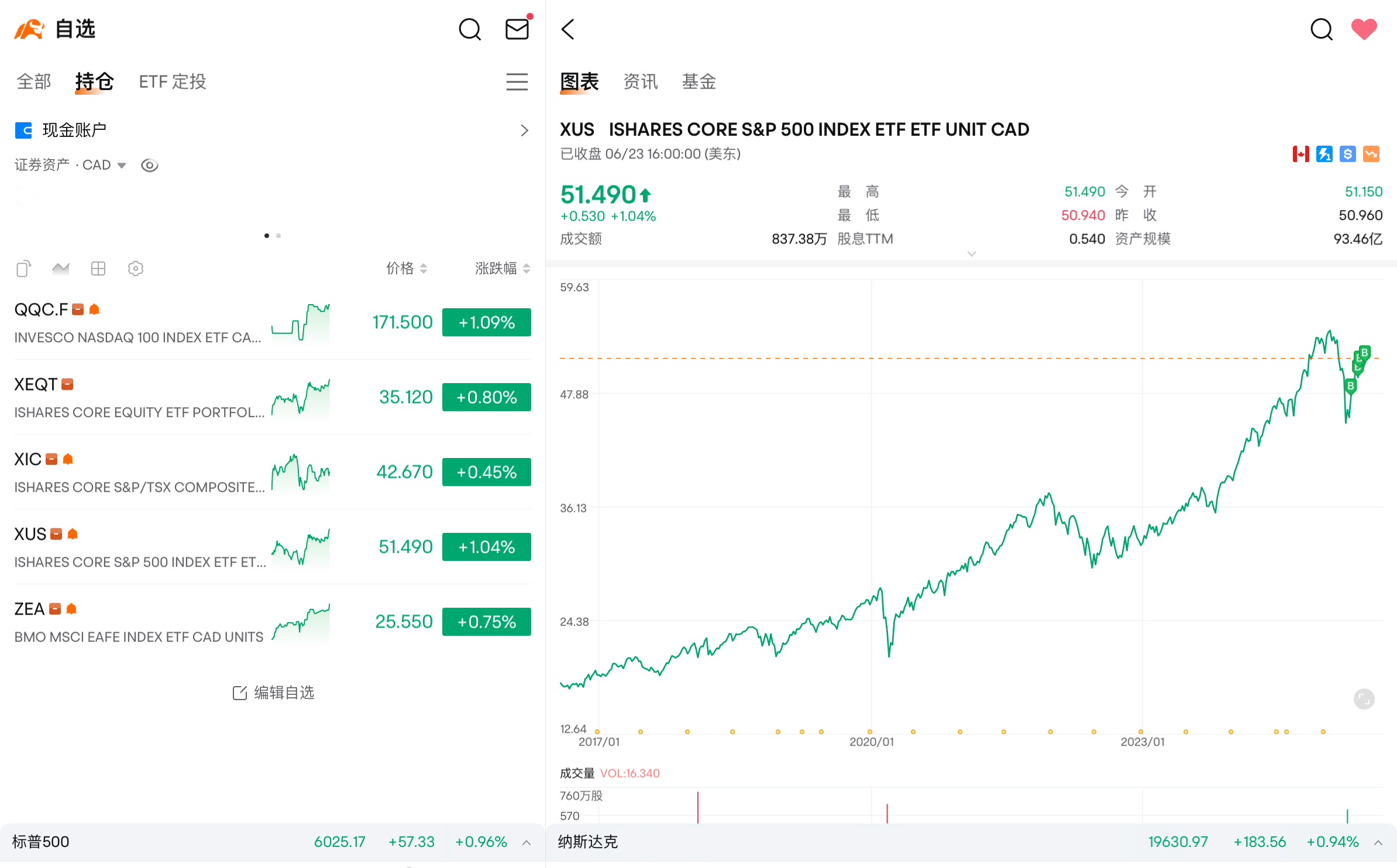

一来是出于对安全性的考虑,二来是也希望借此机会锻炼一下相对主动的投资方式,于是我选择了开始小额的美股 ETF 定投。

虽然金额有限,但经过几个月的学习、观察与操作实践,自己对于宏观经济模型、微观的金融概念的理解以及对投资者心理的亲身体验都是宝贵的收获。

投入产出分析:

从理论学习,到方向选择,再到开户入金和定期分析数据与操作,还是花了一些精力。由于正好赶上了 Trump 在 2025年4月的关税日行动的一波下行后上扬的趋势,短期收益目前来说虽说微薄但还是正的。

考虑到我并不具备完善的金融知识,所以我采取 ETF 定投的方式进行被动投资,并且充分使用了枫叶国的免税投资账户的权益。

又考虑到我对于包括特斯拉、Google、Meta在内的人工智能相关科技公司的发展潜力有信心,所以不出意外的话我会坚持定投这个大方向,作为一个相对的稳健的风险对冲方式。

🖋️ 3.内容生产

作为一个做技术的 i 人,我看到大家除了送外卖、跑 Uber 外可能内容生产是为数不多的创收可行路径。 因此我也不免俗地至少探索一下这个可行的路径可能是什么样的。 于是我主要进行了几个方面的尝试:

AI 驱动的站点开发

- ✅ 其中2个站点 Google AdSense 申请审核中

- ☑️ 过程中尝试持续生产(尝试找到合适切入点)

AI 驱动的主流内容创作

- 尝试了 X 平台的 Bot 发布

- ✅ 技术工作流走通

- ☑️ 待后续深入试错与尝试

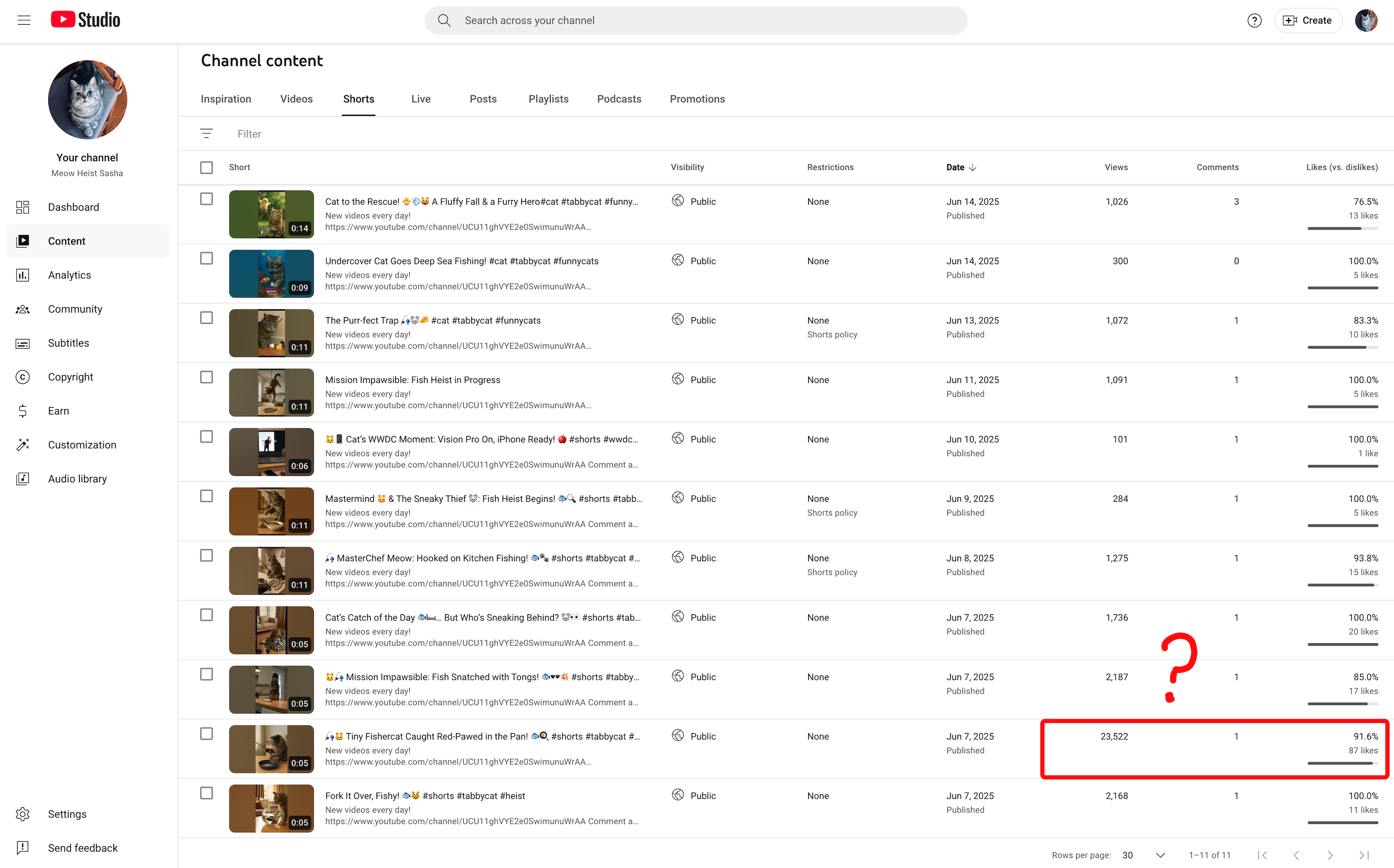

- 尝试了 Y 平台的 AI 辅助视频发布

- ✅ 技术工作流走通

- ✅ 尝试了些算法优化思路

- ✅ 验证了短视频潜力(几天内积累 34.8K流量)

- ☑️ 待后续深入试错与尝试

在尝试了一轮后,我也得出了一些经验,比如与 “投资” 一样,这个世界往往存在着两种盈利模式:

- 一种是“莫名其妙”的收获,比如几年前你偶然间买了一个比特币,又或者你几天前随手发了一个视频却瞬间收获了2.3万的浏览量;

- 另一种是 “价值导向” 的收获,比如你在过去几年认定了科技领域的发展而坚定地定投纳斯达克100,又或者你应该通过试错去找到一种内容生产模式,让你的内容产品真正能为消费者提供价值,从而实现获利。

投入产出分析:

作为研发出身,在技术方面的投入可以说是并不大的,我想在面对各种可能性时更好的态度应该还是:“坚定地进行价值投资,同时不要拒绝任何莫名其妙的机会不妨一试”。

从投入产出比而言,整个对于内容生产的探索过程我觉得就是有意义的,它让我知道了其他赛道会是什么样的,至于最终能否孵化出一个小项目,这都算是额外的收获。

🎓 4.博士学位

严格来说,再读一个在职博士学位很难说是一个 “副业” ,但考虑到这件事从本质上是有可能在未来为我带来机会收益的,姑且也其在内。

我从2022年的9月开始重新入学了昔日的母校,就读于计算机学院,专业是电子信息。

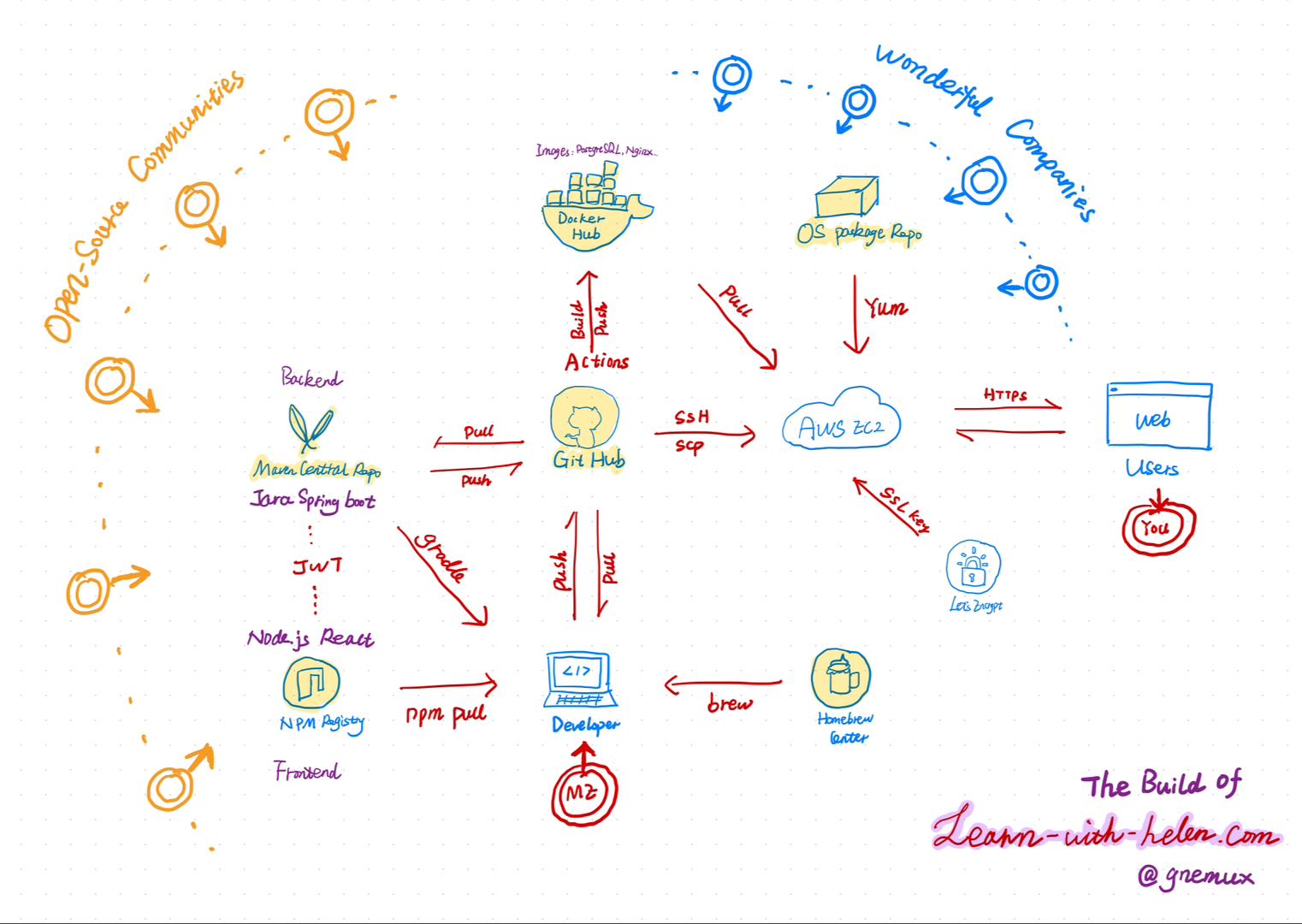

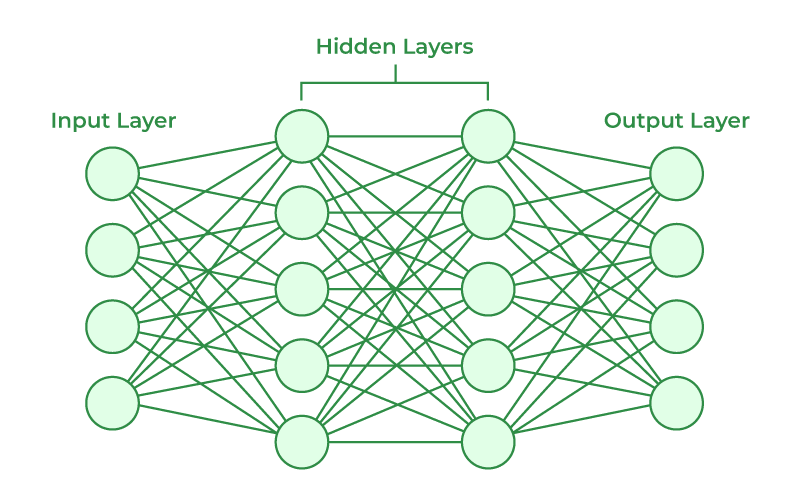

在过去几年机器学习、神经网络算法、深度学习尤其是大模型技术的突飞猛进,给行业与学界带来了广阔的探寻空间。

经过了2022~2023 两个学期的课程学习,在导师的帮助下终于在 2024 明确了具体研究方向并找到了公司在研项目的学术契合点。

从今年 2025 年开始,我着手构思开题报告,并期望下半年能完成开题,期待开题后的一年半左右的研究过程能顺利,并最终能通过评审获得学位。

投入产出分析:

四到五年的学习与研究,我需要投入不算便宜的费用及大量额外的精力。

但为了解决学业课题中的理论难题,我借此机会也更深入了解了相关领域的基础知识与研究方法。

同时还能借此解决一些工作中来自行业的工程问题,除了可以给自己的人生经历增加一个终极学位的机会外,客观上也确实能丰富我的知识储备与工作经验。

总的来说,这个投入是还是有望在未来带来一些 “机会收益”的。

🧑💻 5.技能提升

一方面为了上面提到的博士学位,另一方面也是希望面对这个AI爆炸的时代进行持续的个人技术升级,我也制定了相关的技能学习路径。

它们主要分成两个部分:DSA(Data Structure & Algorithm) 与 AI (Artificial Intelligence)。

DSA 是传统的软件研发技术,包含了数据结构与算法以及配套的架构与行业最佳实践。

AI 是前沿的计算机技术,包含了机器学习、深度学习与强化学习的理论体系与最佳实践。

之所以是这样的设置,是出于我的一个认知:“身处在以AI为代表的新的研发范式刚迸发的阶段,掌握经典研发技术并拥抱前沿科技是明智的选择”。

投入产出分析:

我制定了学习计划,从刷题到刷视频,这势必会需要不少时间精力的投入。

但好在工作与学术上的一些条件,让我有机会接触到两套技术体系所使用的软硬件资源,并且拥有丰富的真实场景供我实践,这将让学习效率得到不少提升。

在这两方面的学习,不仅可以帮助我更好地完成工作与博士课题,同时也有希望在未来拓宽我的职业选择方向,也可以被认为是一种 “机会收益”。

写在最后

以上这些就是近一两年我在做的一些我在正业之余做的一些 “不务正业” 之事,在接下去很长一段时间我相信我会一直做下去。

在2025年的年中,我也只是将其梳理记录于此,等后续随便着我更多精力的投入,有了任何新的进展或收获,我都会回过头来更新。

一方面作为记录供自己审视之用,另一方面说不定若干年后我的孩子也能了解我曾如此积极地拥抱这个多变的世界,在她到了我的这个年纪,上面我所面对的机遇或者难题应该早已变成过时的陈词滥调,但不妨碍她抱着考古的心有兴致地一探究竟。